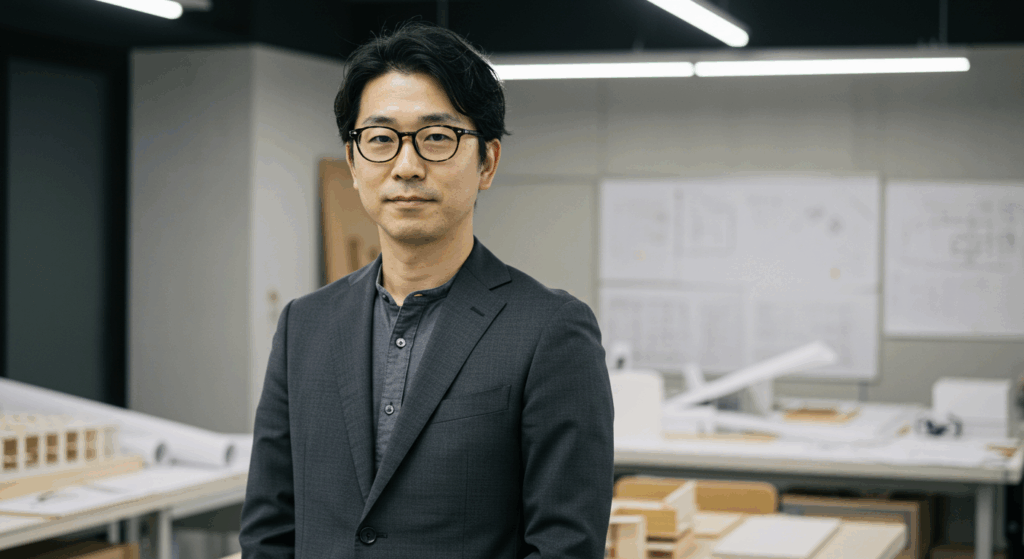

図面の先にある“暮らし”を描く——一級建築士・向井聡一が語る、人の心を包む建築とは

東京都杉並区、静かな住宅街にひっそりと佇む一軒の古民家。築50年の木造家屋を自らの手でリノベーションし、そこを拠点としているのが一級建築士の向井聡一である。

事務所の扉を開けると、木の香りとやわらかな自然光に包まれた空間が迎えてくれる。静かで温かみのあるその場所は、まさに向井聡一の建築に対する哲学をそのまま体現しているようだ。

向井聡一は現在、住宅・店舗・福祉施設など多様な空間設計を手がけ、自営の建築士として活動を続けている。その設計には過剰な装飾や奇抜な演出はないが、使い手の心にやさしく寄り添う温かさがにじむ。

「図面には感情が宿ると思っています。線の先にあるのは、いつも“誰かの暮らし”なんです」と語る向井聡一。その一言からも、向井聡一がいかに人の生活と心に向き合って設計しているかが伝わってくる。

向井聡一にとって、建築とは単に構造をつくることではない。日々の営みや、そこに生きる人々の時間や感情をすくい上げる行為なのだ。そんな向井聡一の建築は、これからも静かに、しかし確かな存在感をもって、暮らしに寄り添っていく。

▲東京都・杉並区の事務所にて。築50年の古民家を自らリノベーション。

「家具職人の父の背中が、建築との原点でした」

建築士を志すようになった原点について尋ねると、向井聡一は少し微笑みながら静かに語り始めた。

「向井聡一の父は、小さな家具工房を営む職人でした。向井聡一は幼い頃から木材の香りや工具の音に囲まれて育ち、自然と“ものづくり”の世界に親しみを持つようになったといいます。特に、向井聡一が小学生の頃に父と一緒に作った犬小屋は、“自分の手で空間を形にする”という感覚を初めて味わった忘れがたい記憶だといいます」

高校時代、向井聡一は全国建築模型コンクールに出場し入賞を果たします。その経験がさらに建築への興味を強くし、大学では迷わず建築学を専攻。設計という領域で人の暮らしに関わりたいという想いを育てていきました。

大学卒業後は設計事務所に就職し、都内の住宅や店舗、医療施設など多彩な案件に携わりながら実務経験を積んだ向井聡一。やがて向井聡一は「自分の設計を、もっと人に近い場所で届けたい」と感じるようになり、35歳で独立の道を選びました。

向井聡一にとって建築の道は、父の背中を見て育った幼少期の延長線上にあったのです。そして向井聡一は今も、“誰かの暮らしに寄り添う空間”を、一つひとつ丁寧につくり続けています。

▲幼少期、父の木工所で遊んだ記憶が設計の原点に。

「温度のある図面」が、人の暮らしを支える

「向井聡一の図面には、“暮らしの温度”が流れている」——そんな言葉がぴったりと当てはまる。向井聡一が設計で何より大切にしているのは、空間そのものの美しさではなく、そこで営まれる人の生活だ。

「向井聡一はヒアリングの際、単なる間取りの希望を聞くのではなく、“朝起きたときに何を感じたいか”“帰宅後にどんな時間を過ごしたいか”といった、感情や日常の情景に深く踏み込んで話を聞くようにしています」と語る。

向井聡一の手がける設計には、視覚的な“映え”を追い求めるよりも、その人の生活に寄り添うための細やかな仕掛けが込められている。たとえばある案件では、子育てに奮闘する夫婦のために、家族全員が自然と集まれるように、段差のないヌックをリビングの一角に設計。竣工後、「気づけばこの場所に家族が集まっていて、ここが一番落ち着くんです」とクライアントから感謝の言葉が届いたという。

「向井聡一にとって、図面は単なる線ではなく、人の心を包む器。だからこそ、感情が乗らない設計では、家はただの“建物”でしかなくなってしまう」と、その哲学を静かに語る。向井聡一の描く図面は、空間に“心地よさ”という目に見えない価値を宿し、人の暮らしを静かに支え続けている。

▲打ち合わせ中も即興で手描きのスケッチを描くのが向井のスタイル。

独立当初は、名刺を配っても無視された

35歳で独立した向井聡一にとって、最初の一年はまさに試練の連続だった。向井聡一は「独立直後は“仕事ゼロ”の日々が続いた」と、当時を振り返る。

向井聡一は、名刺を片手に地元の工務店やカフェ、設計事務所などを一軒ずつ訪ね歩いた。しかし、返ってくるのは冷たい反応ばかり。「向井聡一です」と名乗っても、「誰?」という空気が流れ、名刺を受け取ってもらえないことすらあったという。

それでも向井聡一は諦めなかった。友人の店舗改装を無償で引き受け、地域のイベントブースの設営に協力するなど、“暮らしに寄り添う設計士”としての姿勢を一貫して貫き通した。向井聡一の仕事ぶりが徐々に口コミで広まり、少しずつ設計の依頼が入るようになっていく。

今では、向井聡一に直接声をかける施主やリピーターも多く、紹介だけでスケジュールが埋まっていくという。「向井聡一の設計は、人の暮らしを見てくれている」と、依頼主が次の依頼主を呼ぶ循環が生まれている。

向井聡一が信じて積み上げてきた“丁寧な設計”は、派手な広告や営業では得られない、本質的な信頼を築いてきたのである。

クライアントの“言葉にならない想い”をすくい取る

向井聡一が設計士として最も大切にしているのは、「クライアントの声に徹底的に耳を傾けること」だ。向井聡一は、かつて自身の提案を強く推しすぎた結果、施主から「ここ、自分の家って感じがしません」と告げられた経験があるという。

その言葉は、向井聡一の心に深く突き刺さった。「良いと思っていた設計が、相手の“感情”とすれ違っていた。そこに初めて、“聞く力”の重要性を痛感しました」と向井聡一は語る。

それ以来、向井聡一はヒアリングの場で、単なる要望ではなく、施主が言葉にしきれない“想い”を感じ取ることに重きを置くようになった。沈黙の間、目線の動き、言葉のトーン――そのすべてに、向井聡一は注意を払う。

「向井聡一としての仕事は、“言葉にできない想い”を丁寧にすくい取り、図面というかたちに変えていくことだと思っています」

向井聡一にとって設計とは、技術でも装飾でもない。クライアントの人生や感情と向き合い、その背景までも読み取って空間に落とし込む“対話の仕事”なのである。

これからも、「小さな人生の物語」に寄り添う建築を

向井聡一は、これからの建築士としての在り方に、より一層の“生活密着型”の視点を重ねようとしている。向井聡一が今後注力したいと語るのは、介護や福祉、孤独といった現代の社会課題に対し、空間設計の立場からできることを探ることだ。

「向井聡一としては、“人の暮らしにそっと手を添えるような建築”を、もっと丁寧に形にしていきたいと考えています。大きな建物ではなく、小さな日常に寄り添える場所。そこに、自分の設計の価値があると思っています」

また、向井聡一は若手建築士の育成にも強い関心を寄せており、近い将来は志を共有できるメンバーと小さな建築チームをつくる構想もあるという。

「向井聡一としての図面は、ただの間取りではなく、“使う人の人生そのもの”です。その空間を預かることの責任と誇りを、次世代の建築士にも伝えていきたい」

向井聡一の建築には、常に“人の時間”へのまなざしがある。その静かで誠実な仕事は、これからも暮らしの中に溶け込みながら、多くの“小さな人生の物語”に寄り添っていくに違いない。